- 食事が飲み込みづらくて

のどがつかえる(嚥下障害) - このような飲み込みにくさは

ありませんか? - 飲み込み(嚥下)のしくみ

- 飲み込みづらい(嚥下障害)の原因

- 嚥下内視鏡検査

- 嚥下リハビリテーション

- 嚥下障害の外科的治療

食事が飲み込みづらくて

のどがつかえる(嚥下障害)

食べ物や飲み物を口から摂取すると、のどから食道を経由して胃に到達します。飲み込みにくさを感じる場合、のどや食道に何らかの異常がある、もしくは飲み込みに関与する筋肉の機能が低下している、などの可能性があります。

食べ物や飲み物を口から摂取すると、のどから食道を経由して胃に到達します。飲み込みにくさを感じる場合、のどや食道に何らかの異常がある、もしくは飲み込みに関与する筋肉の機能が低下している、などの可能性があります。

嚥下機能障害のある方が無理に食事を摂ると、食物や飲み物が気管に入り込み、誤嚥を引き起こすことがあります。

特に高齢者は、誤嚥による誤嚥性肺炎のリスクが高まります。食事中にむせる、飲み込みにくい、口内に食べ物が残るなどの症状が頻繁に発生する場合は、一度当院にご相談ください。当院では嚥下機能の検査も実施しています。

嚥下障害とは

嚥下とは、食べ物を認識し、口に運び、口でかみ砕いてのどを経由して、食道に送り込む一連の動作を指します。この過程のどこかで異常が生じると嚥下障害となります。

嚥下障害が発生すると、栄養失調や脱水、窒息、誤嚥性肺炎などのリスクが上がります。

このような

飲み込みにくさは

ありませんか?

次の症状が現れた場合、

嚥下障害の可能性が考えられます。

- 唾液を飲み込めず、口から溢れる

- 食事中に咳込んだり、むせたりする

- 食べ物をこぼすことが増えた

- 食事に時間がかかり、疲れてしまう

- のどの奥に食べ物が残ることが

多くなった - 飲み込みにくさを感じる

- 食べ物や胃液が逆流する

- 固形物を飲み込みにくくなった

- 痰が絡み、のどがゴロゴロする

- 体重が減少した

- 微熱が長引く

など

飲み込み(嚥下)のしくみ

嚥下障害は、「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」の3つの要因が関与しているとされています。

嚥下障害は、「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」の3つの要因が関与しているとされています。

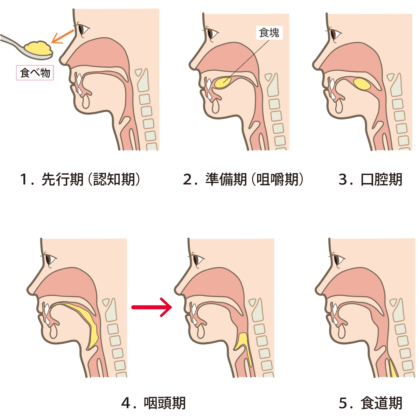

嚥下は食べ物を認識し(先行期)、口に運びかみ砕いて(準備期)、口からのどに送り(口腔期)のどを経由して(咽頭期)、食道に送り込む(食道期)、5つの段階に分かれます。

悪性腫瘍などの器質的疾患がないことを確認することがまず重要で、その上で嚥下運動を評価していきます。最も複雑な動きが連動する咽頭期が耳鼻咽喉科的な嚥下運動のハイライトです。

先行期と準備期

食事を食事と認識し、口に運んで噛み砕く段階です。

口腔期

噛み砕いてバラバラになった食物をまとめ、食塊を形成して咽頭に送り込みます。

咽頭期

咽頭期には複雑な運動連動します。舌が後方に動き食塊をおくりこむのに合わせて、軟口蓋・口蓋垂と咽頭後壁が接近し鼻咽腔が閉鎖、喉頭が前上方に挙上し、声門が閉鎖します。鼻腔内、口腔内、気管内の圧が上昇したタイミングで、連動して食道入口部を持続的に閉めている輪状咽頭筋が一瞬開くことで食道内圧が低下します。食塊は圧の高いところから低いところに流れますので、これらの運動が協調して起こることでスムーズな嚥下が起こります。

食道期

食道を食塊が下降します。

飲み込みづらい

(嚥下障害)の原因

先行期と準備期

食事を食事と認識できない、認識しても捕食できない、咀嚼できない、といった状態です。認知症や、脳血管疾患の治療後など、脳神経疾患がベースになることが多く、耳鼻咽喉科的にはあまりこれといった対応ができません。

口腔期

う歯や噛み合わせの問題、口腔内不衛生、舌運動障害などが原因になります。口腔内で食べ物の塊を形成できず、うまく送り込めません。歯科、口腔外科での口腔ケアや、義歯の調整が必要なことがあります。

咽頭期

原因はさまざまですが、軟口蓋麻痺など、鼻咽腔閉鎖が悪化する軟口蓋麻痺、声帯が閉じにくくなる声帯麻痺や声帯萎縮、食道入口部が開きづらくなる輪状咽頭筋弛緩不全、嚥下反射のタイミングが合わなくなることでも嚥下障害が起こります。これらはワレンベルグ症候群をはじめとする脳神経疾患、廃用症候群など多岐にわたる原因でおこります。

特別な疾患を発症しなくても、加齢性変化でも嚥下機能は悪化します。とくに男性は、女性と比べ喉頭のサイズが大きく、高齢になるほど喉頭の位置が下がってくるため、嚥下運動の一部である喉頭挙上に時間がかかり、嚥下のタイミングが遅れがちになります。また、加齢による亀背、いわゆる腰が曲がった状態も、嚥下動体には悪影響です。

食道期

食道の通過障害がある場合、食道がんなどの除外が必要です。食道アカラシアなどの特殊な病態が隠れている場合もあります。

嚥下内視鏡検査

当院では、嚥下内視鏡を使用して嚥下障害の診断を行い、食事指導や訓練方法を提供しています。

嚥下機能の評価

嚥下機能を評価するための検査方法として、以下のものが挙げられます。

嚥下造影検査

videofuoroscopic examination of swaowing:VF

X線を使用しながら造影剤を飲み、造影剤が口からのど、食道へと流れる様子を調べる検査で、スタンダードな嚥下機能検査法です。

被ばくの問題があるのと、大掛かりな検査室が必要で、当院では行えません。

嚥下内視鏡検査

videoendoscopic examination of swaowing:VE

喉頭ファイバーと同様に、鼻からのどにかけて内視鏡を挿入し、実際の嚥下動作を観察します。特に初回検査では、まず悪性腫瘍が咽喉頭領域にないかどうかの確認を行います。

唾液の貯留具合を観察したあと、咳反射が起こるかどうか喉頭に内視鏡の先端を接触させて確認します。

つづいて青く染色した水ないし検査用のゼリーを飲んでいただき、嚥下運動がどのタイミングで起こるか、どのくらいで咽頭から食道に完全に流れていくかを観察します。これらの項目をスコア化し、どこに異常がありそうか、食事がどの程度できるか、を簡便に推測することができます。嚥下内視鏡検査でも誤嚥の検出率は同程度と言われ、同時に咽喉頭の観察ができ、病態の把握も実臨床上は十分と思います。

簡便、とはいえ、通常の喉頭ファイバーよりは検査時間は長くかかりますし、唾液貯留が多い場合には吸引付きの太いファイバースコープを使用することもありますので、まったく無痛で、というわけにはいきませんのでご了承ください。

嚥下リハビリテーション

嚥下障害を改善するためには、リハビリテーションが有効と考えられています。嚥下訓練は以下の2種類に分類されます。

- 食物を使わない間接訓練

- 食物を使う直接訓練

間接訓練の代表的なものは、口腔ケア、発声訓練、呼吸排痰訓練と、理学療法としてシャキア法があります。シャキア法は唯一、エビデンスのあるリハビリテーション法と考えられていますが、運動強度が高く、とくに高齢の患者さんでは不可能と思います。

代替法として、嚥下おでこ体操と顎持ち上げ体操が自宅で手軽にできるがリハビリテーションです。経口摂取不能な患者さんには、間接訓練を行います。経口摂取可能な患者さんでも、咽頭残留を減少させたり、違和感や咳払いの減少、といった効果が期待できます。

経口摂取可能な患者さんでは、食べること自体がリハビリテーションになりますので、過剰に食事を制限する必要はありません。しかし、それぞれの患者さんの状態によって、適した食事の形態、一口量、姿勢、嚥下方法を考える必要があります。

嚥下障害の外科的治療

嚥下障害の手術治療には

二つの考え方があります。

嚥下機能改善手術

経口摂取をよりスムーズにするための手術です。6ヶ月程度リハビリテーションを行っても、効果がみられない患者さんを対象とします。病態により、選択する術式は異なりますが、輪状咽頭筋切断術、喉頭挙上術を併施する術式(棚橋法)が一般的ではあります。

手術をすればなんでも食べられると誤解されることが多いですが、術後にもリハビリテーションを継続する必要がありますし、経管栄養を離脱できないことも多く経験されます。もともとの原病による全身状態の悪さもあり、経験的には手術合併症も多く、患者さんの希望とはかなりギャップがあります。

誤嚥防止手術

重度の嚥下障害によって肺炎が繰り返し発生している方を対象とした手術です。

嚥下の手術、というよりは、喉頭機能を廃絶させることにより、肺炎を防ぐことを主目的とします。結果的に経口摂取が可能になる方もおられますが、主目的ではありません。

これらの手術には様々な方法がありますが、当院では手術を行っておりません。嚥下内視鏡検査や嚥下訓練の結果に基づき、手術が必要と判断した方のみ、手術が可能な連携先の医療機関へご紹介します。