中耳炎について

中耳炎の種類

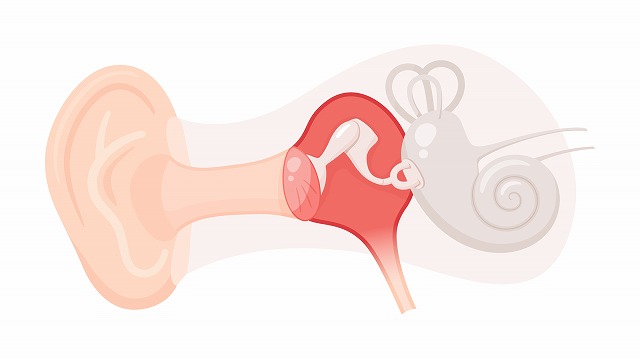

急性中耳炎

風邪などの上気道炎に続いて、細菌やウイルスが耳管を通じて鼻腔から中耳に侵入し、炎症を引き起こす病気です。鼓膜の発赤、膨隆、水疱、膿の貯留などが観察されます。

風邪などの上気道炎に続いて、細菌やウイルスが耳管を通じて鼻腔から中耳に侵入し、炎症を引き起こす病気です。鼓膜の発赤、膨隆、水疱、膿の貯留などが観察されます。

小児は成人と比べて免疫機能が未熟で、耳管が太く短いため、急性中耳炎を起こしやすい傾向があります。

症状

上気道炎症状に続いて、耳の痛みや発熱が見られます。「何度も耳を触る」「常にぐずっている」などで気づかれることもあります。中耳炎が進行して膿が溜まると、鼓膜に穴が開いて耳だれが起こります。鼓膜に穴が開くと、中耳腔が減圧され、痛みが軽減することがあります。

検査

鼓膜所見の確認が、診断と重症度の把握に必須です。聴力検査やティンパノメトリーなども有益な検査ですが、視診による診断を優先します。

治療

鼓膜所見によって重症度を分類します。軽症例であれば、解熱鎮痛剤による対症療法が推奨されています。中等症以上で、細菌感染が疑われる場合には、抗菌薬の投与が必要です。

重症化すると、鼓膜を切開して膿を排出する「鼓膜切開術」を実施して、中耳腔の減圧と疼痛の軽減を図ることもあります。肺炎球菌やインフルエンザ菌といった代表的な原因菌が知られていますが、抗生物質が効きづらい薬剤耐性菌が問題になっています。

とりわけ小児では、鼻腔・上咽頭から経耳管感染が主要因ですので、鼻咽腔からの細菌培養が起炎菌の検索の意味でも、適切な薬剤選択の意味でも重要ですので、初診時はもちろん、改善が乏しい場合や反復する場合には適宜細菌検査を行います。

反復例や難治例では十全大補湯などの漢方薬が有効な場合があります。風味と味わいに特徴のある漢方薬ですが、意外と使える子供さんも多く、お勧めすることがあります。

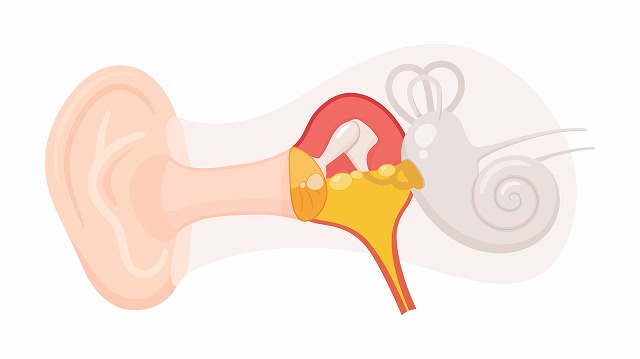

滲出性中耳炎

耳管は中耳と鼻腔を繋いでいる管です。この耳管の働きが低下すると、鼓膜の内側の中耳腔に浸出液が貯留します。この状態を「滲出性中耳炎」と呼びます。滲出性中耳炎は小学校低学年までの子供や高齢者が発症しやすい傾向にあります。

耳管は中耳と鼻腔を繋いでいる管です。この耳管の働きが低下すると、鼓膜の内側の中耳腔に浸出液が貯留します。この状態を「滲出性中耳炎」と呼びます。滲出性中耳炎は小学校低学年までの子供や高齢者が発症しやすい傾向にあります。

成人の場合は、上咽頭癌によって耳管が閉塞し、滲出性中耳炎を発症することがあり、片側の難聴や滲出性中耳炎が上咽頭癌の初発症状になることがあるので注意が必要です。

症状

鼓膜の動きが低下し、軽い難聴や耳閉感を引き起こします。通常痛みは伴いません。急性中耳炎の痛みが取れた後に、滲出性中耳炎が遷延していることもあるので、「テレビの音が大きい」「呼んでも反応しない」などの様子がないか、慎重に様子を伺ってください。

成人の場合は、風邪も引いていないのに片側だけ聞こえが悪い、といった場合には受診されるのがよいです。

検査

鼓膜所見で典型例では診断ができますが、正常と紛らわしい所見のこともあり、聴力検査やティンパノメトリーを参考にします。検査結果も理解しやすいですし、初回診断だけでなく、経過観察にも用います。

治療

貯留液の排出を助ける去痰剤を中心とした保存的治療を行いますが、改善が見られない場合には鼓膜麻酔を行った上での鼓膜切開を実施します。鼓膜に穴を開けて、貯留液を吸引除去することで聴力の改善が期待されます。

鼓膜切開で作成した穴は通常、1週間程度で閉鎖しますが、反復して滲出液が貯留する場合には鼓膜切開に引き続き、鼓膜チューブを留置して、鼓膜に穴を維持し、貯留液を排出したり、中耳の換気を改善する手助けにします。

成人の場合は、外来でもチューブ留置を受けていただけます。

一方、小児の場合は安静が保てないことも多く、鼓膜切開やチューブ留置は無理には行いません。必要な場合には全身麻酔下に行う方が安全と思います。

また、アデノイド肥大による耳管閉塞によって滲出性中耳炎を起こしている場合には、アデノイド切除術の併施も検討すべきです。耳管の機能が良くなる小学校高学年にまで成長すると自然治癒される傾向がありますが、中には癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎を合併する場合もあるため注意が必要です。

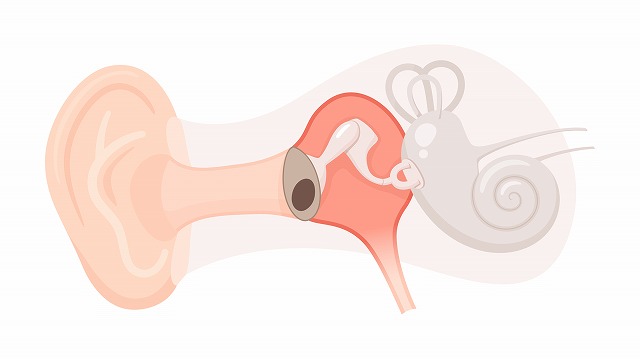

慢性中耳炎

急性中耳炎などによって起こった鼓膜穿孔が残った結果、中耳の炎症が長期間続いている状態です。

急性中耳炎などによって起こった鼓膜穿孔が残った結果、中耳の炎症が長期間続いている状態です。

症状

鼓膜穿孔による難聴、中耳腔への反復する感染のため、慢性的な耳だれや反復する耳だれが起こります。

治療

抗菌薬を服用したり耳の中に薬を入れたりする薬物療法により、耳だれを改善させます。しかし、鼓膜に穴ができると外耳から感染しやすく、耳垂れの症状を繰り返しやすくなります。耳だれを抑え、聴力を回復させるために鼓膜形成術や鼓室形成術などの手術を提案することもあります。

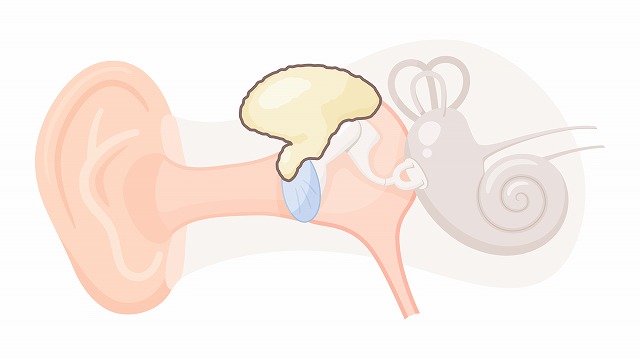

真珠腫性中耳炎

鼓膜の一部が中耳側に凹み、耳垢のような上皮成分が周りの骨を壊しながら増大する疾患です。放っておくと、めまいや顔面神経麻痺、髄膜炎などの重い合併症を引き起こすことがあります。CT検査で正確に診断し、根本的には手術が必要です。

鼓膜の一部が中耳側に凹み、耳垢のような上皮成分が周りの骨を壊しながら増大する疾患です。放っておくと、めまいや顔面神経麻痺、髄膜炎などの重い合併症を引き起こすことがあります。CT検査で正確に診断し、根本的には手術が必要です。

症状

初期段階では自覚症状が目立たないことも多いです。しかし、細菌感染による耳垂れが続き、耳小骨が壊れると、難聴を引き起こします。そのままにしていると、三半規管の破壊によるめまい、顔面神経の圧迫による顔面神経麻痺、頭蓋底への進展による髄膜炎など、重い合併症を引き起こす危険性があります。

当院には被ばく量が少ない(通常の1/17程度)耳鼻咽喉科専用のCT検査がありますので、気になる症状があれば検査をお勧めいたします。

治療

全身麻酔下で手術を行い、真珠腫を除去し、耳小骨を再建して難聴の改善を目指します。手術が必要な方には、連携先の医療機関をご紹介します。

中耳炎の予防法

中耳炎は、風邪などの上気道感染により、鼻から耳管を通じて中耳に感染が進むことで発症します。上気道感染と鼻症状のコントロールが予防には役立ちます。

一般的な風邪予防策

風邪予防策として手洗いやうがいを心がけましょう。また、風邪をひいた時は安静にして、無理せず治すことを優先させましょう。

風邪予防策として手洗いやうがいを心がけましょう。また、風邪をひいた時は安静にして、無理せず治すことを優先させましょう。

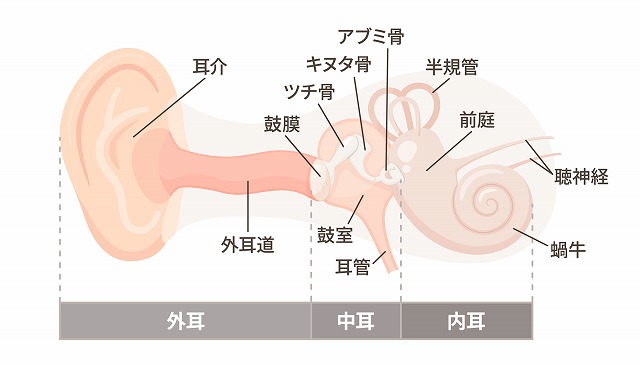

耳は、大きく3つの部分に分けられます。耳介・外耳道・鼓膜からなる「外耳」、鼓室・耳小骨が存在している「中耳」、蝸牛・前庭・三半規管のある「内耳」です。

耳は、大きく3つの部分に分けられます。耳介・外耳道・鼓膜からなる「外耳」、鼓室・耳小骨が存在している「中耳」、蝸牛・前庭・三半規管のある「内耳」です。