当院のCT検査について

コーンビームCT アールエフ社製

当院では、アールエフ社製の耳鼻科専用コーンビームCTを採用しています。耳鼻咽喉科領域に特化したこのCTは、被ばく量が少なく、かつ非常に高い空間分解能を持っています。

当院では、アールエフ社製の耳鼻科専用コーンビームCTを採用しています。耳鼻咽喉科領域に特化したこのCTは、被ばく量が少なく、かつ非常に高い空間分解能を持っています。

CT検査は、患者さんがご自身の健康状態を把握する上で重要な検査であり、その安全性は極めて高いです。当院のCTは頭頸部の単純レントゲン撮影も行えますが、CT検査の被ばく量が極めて少ないこと、また、CT検査によって得られる情報量が単純レントゲンに比べて圧倒的に多いことを考えると、あえて単純レントゲンを撮像する利点はありませんので、単純レントゲン撮影は行いません。

慢性副鼻腔炎や慢性中耳炎は、長期間の治療を要することも多くあり、治療を受け続けても改善されるまで、ある程度の時間がかかってしまいます。そのため、「手術を受けた方がいいのかな」「本当に病気が良くなっているのか分からない」「今の治療で治るのだろうか」と、ご自身の病気に対して多くの疑問を抱く方も少なくありません。

CT検査では、病気の場所や状態がはっきりと確認できます。被ばく量の少なさから、複数回の撮影を行っても健康面での問題はありませんので、治療開始前と治療開始後の比較を行うことをお勧めします。

これにより、病気に対する理解が深まり、治療に対するモチベーションや安心感も増すため、患者さんにとって大きなメリットになります。

コーンビームCTの特長

検査時間が短い

全身を調べるヘリカルCTに比べ、検査時間は非常に短く、撮影時間は約30秒、検査全体にかかる時間も2分程度です。

撮影後すぐに画像の構成ができるため、受診日に診断と説明をスムーズに受けられます。

被ばく量が少ない

「CT」と聞いた時、X線による被ばくが心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特にお子さんを検査する場合、「子供が受けてもいいのかな」と不安になるかと思います。

しかし、耳鼻咽喉科用CTは撮影時間が短く、被ばく量も非常に少ないため、安心して検査を受けていただけます。実際の被ばく線量は、一般のCT検査の約24分の1です。これは、一般的な健康診断での胸部レントゲン写真よりも低く、東京からニューヨーク間を飛行機で往復する際の累積放射線被ばく線量よりも低いです。

中耳や副鼻腔の撮影で

威力を発揮

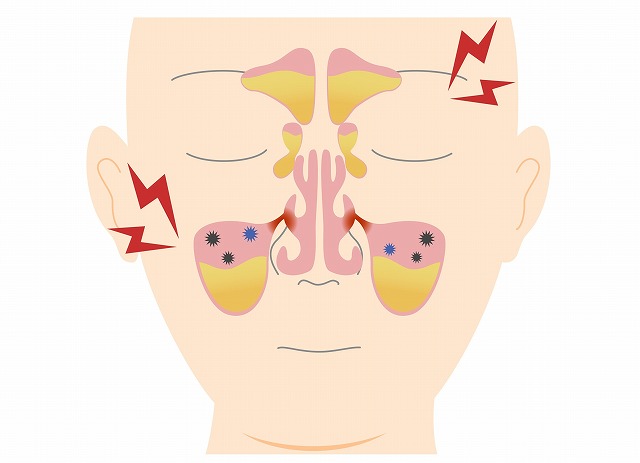

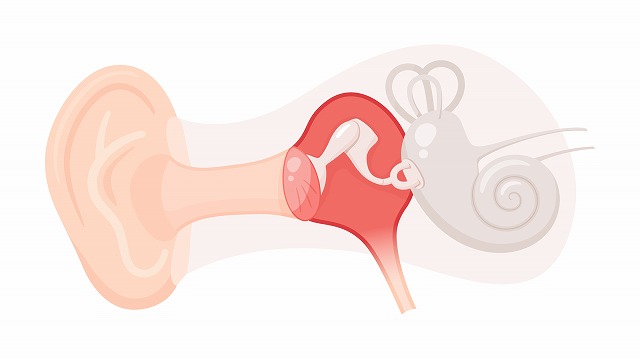

鼻や耳は複数の骨と軟骨から形成されています。副鼻腔とは、骨で囲まれた空洞です。その粘膜に炎症が起きる病気を副鼻腔炎と言います。耳に関しても、鼓室や乳突洞といった中耳炎に深く関わる部位は、鼻と同じように骨で囲まれた空洞で形成されています。また、音を伝える役割を担っている耳小骨(人体で1番小さな3つの骨)も中耳に存在します。

前にも述べた通り、鼻と耳は、骨と粘膜で囲まれた空洞から成っています。そのため、鼻と耳の病気のほとんどは、その骨や粘膜の状態に異常が生じることで発症します。骨と粘膜を数ミリ単位ではっきりと写し出すCTは、これらの病気の診断において極めて有用であり、大きな効果が期待できます。

骨の形態や唾石症のような石灰化病変の描出が得意な一方で、軟部組織の描出は苦手なので、頸部の病変の診断には不向きです。頸部の病変に対しては、超音波検査を併用することで苦手範囲をカバーすることができます。

このような方には耳鼻咽喉科

のCT検査がおすすめです

CT検査で診断ができる病気

耳鼻咽喉科専用のコーンビームCTは、一般的なCT検査とは異なり、撮影範囲が狭く特化されています。鼻・副鼻腔疾患や中耳疾患が主な得意分野です。以下の疾患を発症した場合には、CT検査をお勧めします。

鼻骨骨折・顔面骨骨折

CT検査は鼻骨や頬骨、眼窩壁などといった、顔面骨の骨折においても極めて有効です。骨折によって目の動き方や見え方が変わることもあります。手術が必要になる可能性もあるため、当院ではCTを撮影して確認することにしています。

CT検査は鼻骨や頬骨、眼窩壁などといった、顔面骨の骨折においても極めて有効です。骨折によって目の動き方や見え方が変わることもあります。手術が必要になる可能性もあるため、当院ではCTを撮影して確認することにしています。

特殊な副鼻腔炎

多くの副鼻腔炎(蓄膿症)は細菌感染によって起こります。しかし、稀に虫歯や真菌(カビ)によって発症する場合もあります。こうした特殊な副鼻腔炎は片側性のことが多く、注意が必要です。

多くの副鼻腔炎(蓄膿症)は細菌感染によって起こります。しかし、稀に虫歯や真菌(カビ)によって発症する場合もあります。こうした特殊な副鼻腔炎は片側性のことが多く、注意が必要です。

一般的なレントゲンでは、原因が虫歯・カビであるかまで判断することは不可能ですし、虫歯やカビによる場合、通常の副鼻腔炎の治療では改善できません。カビによって発症した場合は手術治療が必要になり、虫歯による場合は歯科治療が不可欠です。

蝶形骨洞の病変(蝶形洞炎・篩骨洞炎・前頭洞炎)

副鼻腔は上顎洞、前頭洞、篩骨洞(しこつどう)と蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)の4種類があり、その一部は通常のレントゲンでも調べられます。しかし、篩骨洞と蝶形骨洞は通常のレントゲンでは確認できません。副鼻腔炎の中でも、喘息やアレルギー反応と関連が強いタイプは篩骨洞を中心に病変がみられます。

また、蝶形骨洞の近くには視神経が通っているため、後部篩骨洞や蝶形骨洞の炎症の発見が遅れると失明する危険性もあります。CTを行うことで、篩骨洞や蝶形骨洞にある病変も発見できます。

副鼻腔炎

細菌が原因の副鼻腔炎は、慢性化することがあります。慢性化した副鼻腔炎の中には、手術を受けなければ改善できないものもありますが、手術の必要性を判断するためにもコーンビームCTが役立ちます。副鼻腔炎だけでなく、副鼻腔腫瘍や鼻茸の進行度合いを調べたり、治療効果判定にも有益で、手術の必要性を判断する際にも役立ちます。

実際の手術の際には、ナビゲーションシステムを使用する施設も増えており、各施設で再度ナビゲーション用のCTや診断用のCTの撮影が求められます。

上顎癌

上顎癌は上顎骨にできる悪性腫瘍です。上顎がんも片側性のことが多く、骨破壊を伴う不整形な病変として描出されることがあります。

CT検査は上顎癌の診断に非常に有用とされており、腫瘍のサイズや形状、位置、骨への浸潤状態を細かく調べられます。さらに、上顎骨などの周囲の構造に対する影響についても評価できます。

中耳炎や伝音難聴

鼓膜の奥には中耳と呼ばれる空間があり、その中には耳小骨があります。鼓膜にまで辿り着いた音は、耳小骨を介して内耳や神経へ伝達されます。この中耳や耳小骨に異常が生じて起こる難聴が「伝音難聴」です。

鼓膜の奥には中耳と呼ばれる空間があり、その中には耳小骨があります。鼓膜にまで辿り着いた音は、耳小骨を介して内耳や神経へ伝達されます。この中耳や耳小骨に異常が生じて起こる難聴が「伝音難聴」です。

外耳道(耳の穴)からは中耳の様子が確認できません。したがって、原因不明の伝音難聴を診断するにはCT検査が必要です。また、CT検査では、慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎などの特殊な中耳炎の診断・重症度の評価も行えます。

唾石症

唾石症とは、唾液腺(主に顎下腺)から口に続く管の中に結石ができる病気です。触診で診断できる場合もありますが、唾石が深い位置にあると診断が困難になります。しかし、CT検査ですと唾石が白くくっきりと写るため、できた位置を問わず正確に診断をつけられます。

なお、唾液腺の腫瘍の診断には超音波検査が必要ですので、必要に応じて組み合わせて行います。

検査料金(保険診療)

| 検査項目 | 3割負担(税込) |

|---|---|

| コーンビームCT | 3,390円 |

よくある質問

子供でも受けられるか心配です。

撮影時間の約30秒間、部屋の中で動かずにいられる場合は検査を受けることが可能です。被ばく量についても前に説明した通り、心配する必要はほとんどありません。

妊娠していても検査を受けられますか?

お腹にいる赤ちゃんへの影響が予想されるのは50mSvからといわれますが、当院でのCT検査で被ばくする量は検査1回につき、0.04mSvです。さらに、撮影範囲は頭頸部のみで、赤ちゃんへの被ばくはほとんど想定されません。とは言え、被ばくが本当に大丈夫なのか、ご心配がゼロになることはありませんし、当院で妊娠経過の全てに対応することはできませんので、有益性が上回る場合の検査適応というスタンスで対応いたします。妊娠の可能性がある場合には必ずお伝えください。

体調が悪くても受けられますか?

はい、体調が優れなくても検査に影響はありません。

検査を受ける前に準備することはありますか?

特に準備する必要はありません。

結果が分かるまで何日くらいかかりますか?

結果は検査当日にお伝えできます。